Fakten zum Standort Neukölln

[Auszüge aus der Massenarbeit]

Neukölln ist einer der zwölf Bezirke der Bundeshauptstadt Berlin und gliedert sich im südlichen Stadtbereich ein. Er liegt zwischen den Bezirken Tempelhof-Schöneberg im Westen und Treptow-Köpenick im Osten, sowie Friedrichshain-Kreuzberg im Norden. Der Stadtteil ordnet sich wiederum in fünf weitere Ortsteile unter: Neukölln als nördlichster Teil, Britz als südlichster Teil, die Gropiusstadt im mittleren Teil, sowie Buckow und Rudow, die sich in den südlichen Randgebieten anordnen.

Bei einer Gesamtfläche von 4493ha besteht in etwa die Hälfte aus Wohn- und Gewerbeflächen und in etwa ein Drittel aus Erholungs- und Grünflächen. Neben den verschiedensten Erholungs- und Parkflächen, wie zum Beispiel dem Volkspark Hasenheide, dem Körnerpark oder dem Comenius Garten, bietet Neukölln auch jede Menge andere Sehenswürdigkeiten und Denkmäler. Im südlichen Teilgebiet befindet sich zum Einen das UNESCOWelterbe „Hufeisensiedlung“ und zum Anderen die Großsiedlung „Gropiusstadt“ aus den 1950er Jahren. Diese zwei Beispiele befinden sich im eher ländlich, vorstädtisch aufgelockerten Südteil des Bezirkes, wohingegen das zu beplanende Grundstück im eher hochverdichteten, innerstädtischen Nordteil des Bezirks ansässig ist. Anhand der baulichen Strukturen lassen sich zum Teil auch die sozialen Strukturen der Bevölkerung des Stadtteils ablesen.

Diese besteht aus ca. 311.000 Einwohnern, die sich aus allen sozialen Schichten zusammensetzt (vgl. Konsortium Berlin Neukölln, online im Internet).

Über die Jahre hat der Bezirk jedoch immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht und kämpft seither mit dem Image eines Problembezirks. Manifestiert wurde das vor einigen Jahren durch das Quartiersmanagement der Stadt Berlin. Demnach wurden Neukölln neun Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf zugeschrieben (vgl. Gude 2011).

Speziell im Norden Neuköllns ist eine auffällig erhöhte Kriminalitätsrate, u.a. durch Drogendelikte, Einbrüche und gefährliche Körperverletzungen, zu erkennen. Dies mag, laut einiger Stimmen, an dem hohen Migrationsanteil liegen. Dieser liegt laut dem „statistischen Bericht der Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin“ von 2012 in dem Stadtteil bei 41,1% und zählt mit dem Stadtteil Berlin Mitte zu einem der Bezirke mit dem höchsten Migrationsanteil. Doch sollte man nicht vergessen, dass der Bezirk auch oder gerade wegen großer sozialer Probleme ein Brennpunkt geworden ist. Die hohe Arbeitslosigkeit (siehe Tabelle), die schlechte Bildung und die steigende Zahl der Schulabbrecher betreffen nicht nur Immigranten, sondern auch Deutsche. Diese sozialen Probleme und die fehlende Bildung seien daher, laut dem Berliner Integrationsbeauftragten, auch ein Grund für die soziale Verwahrlosung ganzer Straßenzüge(vgl. Gude 2011).

Im Gegensatz dazu setzte vor einigen Jahren auch in diesem Bezirk die Gentrifizierung ein. Speziell in den Gebieten mit direkter Nähe zu Kreuzberg, im nördlichen Bereich des Stadtteils, ist eine Neuordnung der sozialen Schichten sowie des äußerlichen Erscheinungsbildes der Stra.enzüge zu erkennen. Zunehmend mehr Studenten und Kreative entdecken Neukölln gerade wegen der im Moment noch vergleichsweise niedrigen Mieten für sich. Durch die dadurch entstehende Durchmischung von Bewohnern aus allen sozialen Schichten ist durch neu entstandene Cafés, Ateliers und einer Vielzahl anderer kreativer Freizeitangebote eine beliebte Wohngegend entstanden. Doch genau das birgt einige Gefahren. Man sollte den voranschreitenden Prozess der Gentrifizierung nicht nur positiv betrachten. Durch die mit Sanierungen einhergehenden steigenden Mieten und das vermehrte Investieren in Luxusapartments wird die angestammte Bevölkerung immer mehr in andere sozialschwächere Gebiete Berlins verdrängt. Daher sollten und werden auch schon bestimmte Maßnahmen entwickelt, um diesem Prozess entgegen zu wirken(vgl. Holm 2007).

Ehem. Frauenklinik und gegenwärtiger Stand

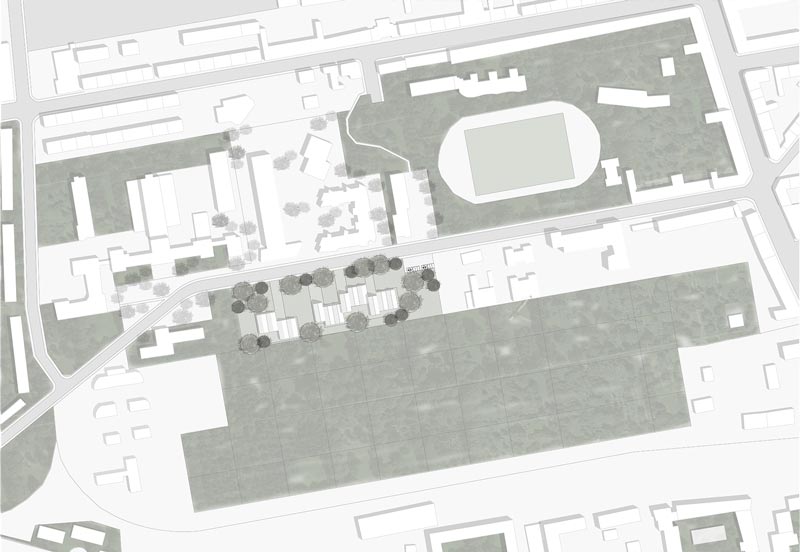

Das ausgewählte Grundstück liegt im mittleren Bereich des Bezirkes Neukölln. Es handelt sich um ein südlich gelegenes Teilgrundstück eines ehemaligen Krankenhausgeländes, welches durch den Mariendorfer Weg in einen Nord- und einen Südbereich unterteilt ist. Gegenwärtig befinden sich auf der gesamten Liegenschaft zehn Häuser mit einer Gesamtbruttogrundfläche von rund 55 000 qm.

„Die zwischen 1913 und 1917 erbaute Klinik auf dem Nordbereich gehörte zu den größten Frauenkliniken in Deutschland. In den Jahren 1965 und 1978 wurden weitere Gebäude ergänzt. Bei den älteren Gebäuden handelt es sich um Mauerwerksbauten mit durchschnittlich drei Geschossen. Die neuen Stahlbetonskelettbauten haben bis zu sechs Geschosse. Weitere Anlagen sind eine alte Pforte, ein alter Bunker, eine Gärtnerei, eine Gasreduzierstation, ein Kohlenkeller und eine Müllsammelstelle. Die Häuser sind durch Leerstand gekennzeichnet und sanierungsbedürftig. Die drei Häuser aus der Jahrhundertwende, die sich auf dem nördlichen Teil des Areals befinden, und die Begrenzungsmauer stehen unter Denkmalschutz. Die 1920, 1953 und 1973 erbauten Gebäude auf dem Südbereich wurden als Kinderkrankenhaus, für Außenstellen der Verwaltung, für soziale Einrichtungen, sowie als geriatrische Klinik genutzt […] Zurzeit sind die Gebäude leerstehend“ und verfallen immer mehr und werden durch illegale Parties und Vandalismus weiterhin zerstört. Seit einigen Monaten wurden Bauzäune um die einzelnen Areale postiert, um dem Einhalt zu gebieten. Nach jahrelangen Diskussionen um die weitere Nutzung des Geländes und der denkmalgeschützten Gebäude, wurde 2008 das Areal an das Immobilienunternehmen ComerGroup verkauft. Seitdem wird über die Sanierung der Gebäude und die Umbaumaßnahmen zu Wohnungen und Apartments im Luxussegment diskutiert. Anträge von Bündnis 90/Die Grünen und der Piratenpartei beschäftigen sich seit 2012 mit der Zukunft des Areals und setzen sich verstärkt für eine gemeinwohlorientierte Nutzung ein (vgl. Facetten-Magazin 2012, online im Internet).

Zielsetzung der Arbeit

Aus den vorhergegangen Gründen und der aktuell andauernden Problematik, das ehem. Krankenhausgelände ebenfalls in Wohnungen und Apartments im Luxussegment umzuwandeln, soll sich mein Entwurf mit einer sozialen Einrichtung beschäftigen. Aus einer ehemals sozialen Einrichtung soll wieder eine Institution entstehen, die sich mit der Bevölkerung beschäftigt und sich für deren Bedürfnisse einsetzt und stark macht. Der Entwurf soll durch seine eventuell außergewöhnliche formal-ästhetische Wirkung und wegen seiner besonderen funktionalen Eigenschaften den Ort und die Umgebung aufwerten. Das Projekt soll sich unter anderem auch durch seine sozialen Qualitäten auszeichnen und eine klare Identität und Funktionalität aufweisen, die die Qualität des städtischen Raumes erhöht. Mit der Neugestaltung und Neustrukturierung des Ortes sollen neue Nahtstellen zwischen den im Moment getrennten Gefüge, hinsichtlich seiner sozialen und räumlichen Struktur, entstehen.

Es sollen zwei Einrichtungen auf dem ca.13.715qm-großen Grundstück entstehen, die untereinander eine unterstützende Aufgabe einnehmen sollen. Zum Einen soll ein Jugendwohnheim dort seinen Platz finden, das Raum für Jugendliche mit einem kriminellen oder familienschwachen Hintergrund bietet. Die Kinder/ Jugendlichen sollen dort die Möglichkeit bekommen unter fachgerechter Betreuung entweder ihren Schulabschluss nachzuholen oder ihre Lehre zu beenden. Es soll ein Ort entstehen, der ihnen nicht nur ein Zuhause sondern auch die Chance auf ein geregeltes Leben bietet. Des Weiteren soll eine Stadtteilbibliothek/ ein Stadtteilzentrum mit unterschiedlichen Angeboten im sozialen Bereich entstehen. Diese Einrichtung soll neben der klassischen Bibliothek auch Platz für Nachmittagsbetreuungen jeglicher Art, Angebote für Senioren und Jugendliche, Sprachkurse, Beratungsstellen und gemeinsam geplanten multikulturellen Events Platz bieten. Das Zentrum soll alle Bewohner des Bezirkes ansprechen, egal ob es ältere Bewohner aus dem gegenüberliegenden Seniorenheim sind oder die Kinder der benachbarten Schulen und Wohnhäuser. Es soll dadurch eine Kommunikation zwischen verschiedenen ethnischen und sozialen Schichten gewährleistet werden, um Barrieren abbauen zu können. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen aus dem Wohnheim bestimmte Aufgaben in dem Stadtteilzentrum übernehmen und lernen innerhalb einer Gruppe zu arbeiten und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.

Ziel der Arbeit ist es also ein Projekt zu entwickeln, das sich im Gegensatz zu der voranschreitenden Gentrifizierung mit den angestammten Bewohnern des Stadtteils beschäftigt und diese in ihrem täglichen Leben unterstützt. Es soll Anlaufstelle bei Problemen und ein Ort der Zugehörigkeit entstehen. Im übertragenden Sinne soll demnach ein Ort entwickelt werden mit dem sich die Bewohner identifizieren können und der ihren Stadtteil positiv prägt und nach außen hin aufwertet.

Entwurf

Im Vorfeld der Arbeit war es wichtig ein Leitmotiv zu entwickeln, um für den späteren Entwurf eine stabile Grundlage zu haben.

Kerngedanke dieses Prozesses war die Frage: „Wo fühle ich mich zu Hause?“ bzw. „Was ist eigentlich Zuhause?“. Daraus resultierend entstand die klassische Form eines Hauses, welches auf die wesentlichen Linien reduziert wurde. Wenn man so will das „Haus vom Nikolaus“ oder ein Haus aus einer klassischen Kinderzeichnung.

Das Haus als elementar bedeutsames Symbol steht mit seinen Räumlichkeiten für Halt und Orientierung, oftmals auch für Toleranz bzw. Akzeptanz. Diese Aspekte sollen im Entwurf sowie in beiden Institutionen im Vordergrund stehen und daher den meist in instabilen Verhältnissen lebenden Jugendlichen einen Ort der Zugehörigkeit geben. Abgeleitet von den verschiedenen Zielgruppen, wie Senioren, Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen, die alle unter „einem Dach“, unabhängig von Religion, Kultur, Umfeld oder Lebenslage, eine Anlaufstelle finden sollen, entsteht also eine Aneinanderreihung von „Häusern“. Die auf das wesentlichste reduzierten Formen unterscheiden sich jedoch in Größe und Höhe, um optisch die Variabilität der Nutzer aufzuzeigen.

Ein weiterer Bestandteil der Entwurfsentwicklung war die Anordnung und Stellung dieser Gebäude auf dem Grundstück. Vielzählige Versuche durch verschiedene Modelle und zeichnerische Anordnungen von Volumina an weitergedachten Linien der umliegenden Gebäudekanten erbrachten kein zufriedenstellendes Ergebnis. Die endgültige Gebäudeausrichtung orientiert sich hauptsächlich an den auf dem Grundstück angesiedelten Baumbestand. Die verschiedenen Gebäudeabschnitte wurden demnach versetzt zueinander auf dem Baugrund angeordnet, um den größten Teil der hochgewachsenen Bäume zu erhalten. Dadurch soll die vorherrschende ruhige, verwunschene und ländliche Atmosphäre des Grundstücks beibehalten werden.

Da der Entwurf nicht nur durch Form und Gestalt, sondern auch durch seine Materialität einen harten Kontrast zur Umgebung bildet, wurde der gesamte Komplex am hinteren Rand des Grundstücks angesiedelt. Dadurch erhält dieser eine grüne Pufferzone zur eher städtischen Umgebung an der Nordseite. Der Hauptgedanke, aufzufallen und durch Form und Gestalt als kontrastreicher Fixpunkt im Stadtteil zu agieren, geht aber trotzdem nicht verloren. Der Entwurf soll Identifikationspunkt für Bewohner und Nutzer werden und zeitgleich den Stadtteil prägen bzw. aufwerten.

Deutlich zu erkennen ist, dass die Ausführungen des Entwurfs nah am bildhaften Leitmotiv des klassischen Hauses geblieben sind. Die typische Silhouette einer städtischen Hausansiedlung, mit den markanten Höhensprüngen, ist deutlich in den Frontansichten der Baukörper zu erkennen. Die Form und versetzte Anordnung der Körper auf dem Grundstück ermöglichen den Beibehalt des Baumbestandes und die Trennung verschiedener Institutionsbereiche.

Die Auflockerung durch die Versprünge in der Gebäudeform, der Versätze einzelner Gebäudeteile und der unterschiedlich angeordneten Fensteröffnungen verleihen jedem Baukörper zusätzlich eine individuelle Struktur und Optik. Dies wird noch durch die Veränderbarkeit der ausgewählten Materialien verstärkt. Um die Kompaktheit der Gebäudeform auch im eigentlichen Entwurf beizubehalten, ist die Holzschalung nicht nur an den Fassaden, sondern auch auf den Satteldächern bündig in Rombusschalung angebracht. Die Holzlattung besteht aus unbehandelter, sibirischer Lärche, die über die Jahre durch Wettereinfluss vergrauen darf. Durch die unterschiedlichen Wetterseiten soll eine gewisse Variabilität ausgestrahlt werden. Die Lebendigkeit der Institution und deren Nutzer soll durch die Fassaden und deren Patina nach Außen getragen werden.

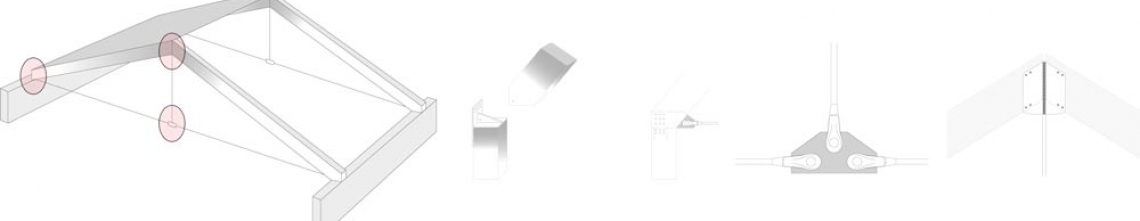

Bei der Konstruktion handelt es sich um eine Holzmassivbauweise, die in den offenen Dachbereichen mit sichtbaren Unterzügen verstärkt wird. Die starke und robuste Konstruktion soll genau wie die Institutionen dazu in der Lage sein, die Spannungen und Energien der Jugendlichen abzufedern bzw. aufzufangen. Zeitgleich soll der Baustoff Holz mit dessen Farbigkeit/ Wärme die Besucher Willkommen heißen. Unterstützend dazu sind auf dem Außengelände mit den Rasenflächen großzügige Steinteppichwege und- plätze angelegt, die zu den Eingängen führen.

Wichtig bei dem Entwuf war es nicht nur eine dem Grundstück angemessene und ansprechende Bebauung zu schaffen, sondern auch eine qualitativ hochwertige Wohn- und Arbeitsatmosphäre. Durch die Trennung beider Institutionen und Aufteilung auf zwei Gebäudekomplexe, war es möglich, beiden Ansprüchen der unterschiedlichen Nutzergruppen gerecht zu werden. Beide Gebäude sind so angeordnet, dass die Möglichkeit auf Privatsphäre und Ruhe gewährleistet ist. Trotzdem ist die aktive Teilnahme am täglichen Geschehen auf dem Grundstück möglich.

Das Größere der beiden Gebäudekomplexe mit seiner doch recht städtisch anmutenden Silhouette, beherbergt das Stadtteilzentrum. Das fast dörflich anmutende Gebäude mit den gleichbleibenden Höhen beinhaltet das Jugendwohnheim. Beide Komplexe sollen durch Form und Materialität Offenheit ausstrahlen und dem Besucher mitteilen: „Hier darf ich hinkommen.“ / „Hier bin ich willkommen.“! Benachteiligten Kindern und Jugendlichen soll ein familiäres Umfeld geschaffen werden. Bezüglich Alkohol, Drogen und Gewalt soll durch Aktionen und Aufklärung präventiv vorgegangen werden. Mit und durch diverse Angebote sollen kreative, soziale und sportliche Kompetenzen gefördert werden. Bewohner und Nutzer sollen gleichermaßen Hilfe und Unterstützung bei schulischen, beruflichen und persönlichen Problemen erfahren und aktiv an sinnvollen Freizeitgestaltungen teilnehmen können.

Das Jugendwohnheim ist als Außenwohngruppe geplant und bietet zwei Gruppen mit jeweils maximal 12 Jugendlichen Platz. Die jeweiligen Gruppen haben durch das gemeinsam genutzte Gebäude die Möglichkeit, sich als eine große Gemeinschaft in einem Haus zu bewegen oder sich gegebenenfalls räumlich durch eine Trennwand abzukoppeln. Die Zimmer sind immer auf maximal zwei Personen ausgelegt. Jeweils mit einer Galerieebene ausgestattet, sind die Zimmer großzügig und offen gestaltet. Immer zwei Zimmer, also vier BewohnerInnen, teilen sich ein dazwischen gekoppeltes Badezimmer. Die jeweiligen BetreuerInnen der Gruppen haben für die Nachtschichten ein eigenes Zimmer mit Schlafmöglichkeit, an das ein weiteres Besprechungszimmer angeschlossen ist. Daran schließen der große Wohn- und Essbereich inklusive offener Küche an. Zusätzlich gibt es in jeder Wohngruppe noch einen Hauswirtschaftsraum und zwei seperate WC‘s. Bis auf die Galerieebenen in den Zimmern ist das Gebäude ebenerdig und somit barrierefrei ausgelegt. Die offenen und hohen Dachräume sollen mit den großen Fensterfronten Großzügigkeit und Freiheit ausstrahlen.

Das Stadtteilzentrum besteht auch aus mehreren Gebäudeteilen, jedoch mit mehreren Ebenen, die alle barrierefrei zu erreichen sind und bestimmten Aktivitätsbereichen Platz bieten. Diese sind so konzipiert, dass sie einzeln oder gekoppelt funktionieren. Daher kann man zu bestimmten Zeiten und Anlässen, bestimmte Gebäudebereiche ab- bzw. zuschalten. Das Gebäude soll als soziale Kontaktstelle oder auch Kieztreffpunkt fungieren und sich an den Bedürfnissen der BürgerInnen orientieren. Daher teilt sich der Komplex in fünf verschiedene Bereiche auf, die unterschiedliche Bedürfnisse und Zielgruppen ansprechen sollen.

Zum einen gibt es den Veranstaltungsbereich, der einen Veranstaltungssaal bietet, den man je nach Event (Party, Konzerte, Ausstellungen, Theater o.ä.) entweder mit der angrenzenden Küchenzone koppeln kann. Zusätzlich bietet er natürlich Zugang zur südlich ausgerichteten Terrasse.

Desweiteren gibt es den Förder- bzw. Beratungsbereich, der Beratungs-/ Seminar-/ Gruppen- und Hausaufgabenräumen Platz bietet, die je nach Tageszeit unterschiedlich genutzt werden können. Tagsüber wird durch soziales, pädagogisches und psychologisches Fachpersonal ein breites Angebot für Kinder und junge Erwachsene angeboten.

Einen direkten Übergang bildet der Freizeit- und Kreativbereich. Dieser bietet eine große Lehrküche, Werkstatträume und einen Mehrzweckraum, der als Bewegungs-, Probe- oder auch Gymnastikraum genutzt werden kann. Zudem gibt es im Außenbereich noch die Möglichkeit in einem angelegten Garten Gemüse, Obst und Kräuter zu züchten und zu verarbeiten. Der Hauptbereich der Institution ist der sogenannte offene Bereich, der die Bibliothek, die Lese- und Hörstationen und das große Lese- und Spielecafé beherbergt. Diese sind auch wieder an den großzügigen Außenraum angeschlossen.

Der Funktionsbereich mit Personalräumlichkeiten (Verwaltung, Mitarbeiterräumlichkeiten etc.), WC‘s, Lager, sowie Verteiler und Foyer ist der zentralste Baukörper und bietet Zugang zu allen Bereichen und dem Außenraum.